日本國寶跑車合集四:RX-7 想說愛你不容易

作者:騷男 標簽:馬自達 日本國寶 2017-10-18 15:25:29

哈嘍各位客官,還在看奧運嗎?你們的小鮮肉寧澤濤成績可不是很理想噢,中國男籃小組賽全敗,體操要面臨多年來首次無金的尷尬局面,舉重也是遭遇滑鐵盧......

就算有這么多意料之外有各種各樣的潛規則,本次里約奧運還是沒能登上頭條。娛樂圈搶頭條的本事可是比任何行業都要穩準狠的。

沒錯,這次王寶強的離婚事件登上了頭條寶座,雖然這個方式有點讓人惋惜。不過騷男在這里還是要說一句,凡事都別那么快下定論,畢竟很多東西其實你都被瞞在鼓里,你看到的只是別人想讓你看的。

不過騷男要給你們看的可都是毫無保留。

往期回顧:

第四集我們當然得來說說馬自達RX-7了,不說可不行啊。

很多人認識RX-7都是從《頭文字D》開始的。“赤城雙雄”高橋兄弟的二三代RX-7給所有觀眾留下了深刻的印象。其中,哥哥高橋涼介的座駕是第二代馬自達RX-7 FC3S,弟弟則開著第三代馬自達RX-7 FD3S。兄弟倆人在山路賽上跳著輕盈的舞步,低矮的車身在飄移時輪胎白煙繚繚......大兄弟,你是不是也想有一臺呢?

Cosmo Series I L10A

RX-7系列最早的前輩大概可追溯到1967年的馬自達Cosmo Series I。該車底盤代號L10A,搭載了一臺982cc的雙轉子引擎,采用四個獨立化油器。引擎能夠在7000轉時爆發出110匹的最大馬力。該車采用了前獨立懸掛,而后橋采用了目前較為少見的迪翁軸懸掛。

迪翁軸懸掛是一種結構比較復雜的非獨立式懸掛。這種懸掛先天具有容易規避后半軸,容易搭配避震器和彈簧的優點,在上世紀六十年代到八十年代末被大量的后驅跑車所采用。對比其它形式的非獨立懸掛,迪翁懸掛的簧下重量也相對更易減輕。(簧下質量指不由懸掛系統中的彈性元件所支撐的質量,一般包括車輪、彈簧、減震器和其它相關部件)

Cosmo Series I是馬自達涉足轉子引擎領域的首款車型,其搭載的110匹馬力引擎配合四速手動變速箱,驅動這臺僅930公斤的雙座跑車簡直綽綽有余,而該車最高車速也逼近200公里/小時。相對于引擎本身較小的尺寸和質量,轉子引擎的高輸出以及動力輸出時的平順度是當時活塞引擎所沒辦法企及的。然而,早期的轉子引擎可靠性并不高,這也導致了Cosmo車型叫好不叫座的局面。Series I最終只生產了343臺。

RX-3 S102/S124

而到了1971年,馬自達Savanna在日本上市,包含了雙門版、四門轎車版和掀背版。在國際上,該車被稱為馬自達RX-3,其中普通雙門版重864公斤,而豪華版則有884公斤,可選裝車身大包圍、時鐘、后車窗除霧器、車內中央扶手以及可折疊的轉向柱。RX-3銷往美國的6年間獲得了極大的成功。

早期的RX-3型號為S102,搭載代號為10A,排量為982cc的雙轉子引擎。該型引擎最大馬力為105匹,最大扭矩135牛·米,百公里加速10.8秒。1972年開始,馬自達開始用一體成型的技術來鑄造轉子引擎的缸體,這使得該引擎更加的可靠耐用。

在1973年開始,馬自達在日本率先推出搭載12A引擎的S124版本RX-3。雖然12A引擎排氣量提升到1146cc,動力提升了近15%,但是由于多出來的44kg重量,S124在四分之一英里加速上比S102還慢。

RX-5

1975年馬自達推出了Cosmo系列的新車型——Cosmo AP(Anti-pollution)。盡管在某些出口市場該車被稱為馬自達121,但是在大部分的西方國家,該車的屁股上貼了RX-5的標志。通常情況下,該車被認為是一款私人豪華跑車,有著那個時代非常標志性的后側壁板小窗,車頂為聚乙烯材料,這些都是被林肯大陸系列所影響的。雖然極力向美式流行肌肉跑車靠近,但是RX-5還是無法打動挑剔的美國人,反而是在日本市場,RX-5打開了局面,在第一年就賣出了整整55,000輛。

RX-5有四款引擎可供選擇,其中有一臺代號為CD2V的1.8升SOHC的自然吸氣活塞引擎,顛覆了之前類似型號只有轉子發動機可選的局面,盡管該型引擎最大馬力只有100匹。而由于搭載的引擎排量為1.5升以上的汽車在日本每年需要交納更多的年度道路稅,使得在日本本土市場,更多的買家選擇的是代號為12A和13B的轉子引擎。

而無論是RX-3還是RX-5,最終的停產都是因為最終的大boss來了。1978年3月,代號SA22C,車架號為FB的RX-7正式亮相。

RX-7

初代RX-7的首席設計師是前田又三郎。為什么說到他呢?因為他的兒子,前田幾雄,是馬自達2和RX-8的總設計師......虎父無犬子啊。

而RX-7的創新之處在于,馬自達首次提出了“前中置引擎”的概念。這是什么東西呢?由于轉子引擎體積較小的優點,前田又三朗將引擎放置在前輪軸之后。這種設計最大程度化的抵消了前置后驅車常有的“頭重腳輕”的特點,使得RX-7的前后配重比更為理想。而且由于將引擎放置在輪軸后方而不是上方,使得車身重心進一步降低,在過彎時的極限更高。1146cc的12A引擎搭配四前速手動變速器,最大馬力為100匹。

在日本,RX-7銷量持續走高。由于日本排量稅的存在,雖然那時候日本的經濟著實繁華,但是大多數人還是不愿意多交一些稅而只是為了能擁有一臺大排量汽車。馬自達轉子引擎排量低于日本政府所規定的1.5升排量分隔線,不用在每年承擔更多的道路稅(其實也就是相當于國內的養路費),這使得RX-7在推出之時就受到消費者們的歡迎。而轉子引擎對比同排量的普通活塞引擎也有著更大的動力輸出。交更少的錢,還能有更多的動力,不要的人非富即傻。

在初代RX-7上市三年后,馬自達推出了該系列的小改款。車身四周使用了黑色塑膠條包圍以防剮蹭,引擎控制模塊也被更新。在采取了減重措施后,小改款比早期款輕了61公斤。四速手動變速器被取消,取而代之的是新的五速手動變速箱,換擋桿也更短更靠近駕駛座一側。更大的油箱意味著更大的續航里程。豪華款配備了四輪碟剎,澳洲版本甚至還采用了前通風盤的形式。同時豪華款還加入了離合器式的后輪限滑差速器。改款后的RX-7引擎沒變,最大馬力略微提升至115匹。

在1985年停產前,初代RX-7還有一個最終版。頂配版搭載了一臺1.3L,代號為13B RE-EGI的轉子引擎,最大馬力提升到135匹。頂配版還提供了更大尺寸的剎車盤。

1983年,馬自達還在日本推出了搭載最大馬力為165匹的12A turbo引擎的RX-7,這也是初代RX-7的終極版本。

這一代RX-7在1978-1985年間一共賣出了471,018臺,光是發動機型號就有三種,更別說四種變速箱。

第二代RX-7于1985年正式推出,搭載的代號為13B-VDEI的自然吸氣轉子引擎最大馬力上升到148匹,另外還有渦輪版本可選,最大馬力達到了182匹(這可是一臺1.3升的引擎)。這一代的RX-7就是頭文字D中高橋涼介的FC。在日本本土,FC僅有渦輪版本可選,自然吸氣版只供給北美市場。

如果你仔細觀察的話,會發現FC長得其實有點像保時捷924。那時保時捷924在北美市場大賣,而北美市場也是馬自達對于RX-7所定位的主戰場,畢竟初代的RX-7在北美賣得也的確真的不錯。這一戰略是馬自達的設計團隊在花了好些功夫在美國研究初代RX-7的車主以及其它在北美大熱的跑車車主的口味后所決定的。而在所有跑車中,保時捷924賣得特別好。

這一代的RX-7采用了四輪獨立懸掛,這也極大的提高了日常駕車的舒適性和過彎性能。而四輪碟剎也成為了標配,而且前輪碟剎還采用了四活塞設計。懸掛方面還加入了動態跟蹤系統和自適應系統,使得FC在賽場上顯得游刃有余。而渦輪引擎雖說是采用了雙渦輪的配置,但是在這其中小渦輪是在引擎轉速較低的時候工作,而在轉速提升到一定階段時,大渦輪才會啟動來提供額外33%的動力。

1986年,FC贏得了《Motor Trend》的“年度最佳車型”稱號。而渦輪版本更是在1987年入圍了《Car and Driver》的年度十佳車型稱號。僅僅在北美市場,第一年馬自達就賣出了86,000輛RX-7。

1989年,FC推出了小改款車型,其中最大的變化就是引擎性能的大幅度提升。自然吸氣引擎動力達到了160匹,渦輪引擎被壓榨到了205匹。而GTU特別版還加入了更強大的LSD限滑差速器,這使得特別版車型有著更佳的彎道性能。

RX-7的最終版——FD在1993年正式推出。其中,日規版代號為FD3S,美規版為JM1FD。13B-REW引擎前期動力為255匹。

由于尺寸大幅度增加,即使排量依舊為1.3升,FD已經不再符合日本政府規定的低排量稅收減免政策。在日本政府眼中,這已經是一臺豪華跑車。而稅費的增加也使得之前馬自達的優勢蕩然無存。不過此時RX-7已經成為了一臺絕對的性能車,購買此車的人已經不再是之前那樣為了每年能夠省一些養路費了。

新車的渦輪增壓依舊是雙渦輪配置。在日立(沒錯,那個造電梯的)的幫助下,馬自達對渦輪系統進行了進一步完善。在發動機轉速達到1800轉時,第一個渦輪啟動,提供0.7bar的增壓值,從而減緩了渦輪遲滯現象,而目前第二個渦輪則處于關閉狀態。轉速增加到4000轉后,廢氣開始從第一個渦輪流向第二個。到了4500轉時,轉換工作完成,此時只有第二個渦輪提供0.6bar的增壓值。但是由于第二個渦輪尺寸更大,所以得到的動力比低轉速有過之而無不及。

在澳洲,為了參加澳洲本土的GT系列賽以及12小時耐力賽,1995年馬自達還推出了一個SP特別版的RX-7,動力提升到274匹,最大扭矩達到了357牛·米。前期造出了25臺原型車,后面還追加了10臺。憑借著馬自達之前在勒芒24小時耐力賽的經驗,這批特別版的RX-7特別爭氣的贏得了一系列冠軍,包括12小時耐力賽。直到現在,在世界范圍內FD版的RX-7還能在某些賽事中覓得蹤影,比如SCCA國際冠軍賽。

隨著時間的推移,FD也在不斷的進化。到了2002年停產時,終極版的RX-7已經達到了日本規定的280匹上限。

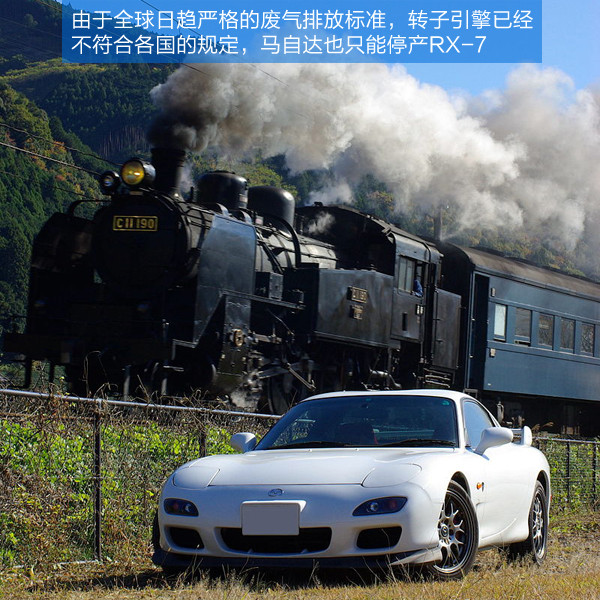

雖然全系標配ABS和雙安全氣囊,在性能上也是達到了日本跑車的巔峰,但是由于全球日趨嚴格的廢氣排放標準,那時的轉子引擎在技術尚未突破的情況下已經不符合各國的規定,馬自達也只能停產RX-7系列。由于定位的提升,這一代的RX-7在全球只售出了68,589輛。

自從2002年停產后,馬自達很長一段時間都在集中精力發展家用車,對于性能車也是無暇顧及。RX-7真的后繼無人了嗎?

2015年東京車展上,馬自達出乎意料的發布了RX-VISION概念車。

該車繼承了RX系列的FR布局以及轉子發動機,車身側面和尾燈帶著FD的影子。

而從目前內飾的圖片來看,這還只是一款概念車,畢竟連空調出風口都沒有。

新一代的轉子引擎是否能解決原先低壓縮比的問題?畢竟低壓縮比帶來的直接問題就是燃效比低下,而這個就是FD停產的直接原因。馬自達獨步天下的轉子引擎、經典的RX車型,這倆兄弟是否還能是哥倆好?

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號