百人會論補貼之道 新能源車市走向何方

在近日舉行的2020中國電動汽車百強論壇委員會上,全國政協副主席萬鋼、工信部部長苗偉相繼就新能源政策建言獻策,再次引發業界對新能源補貼趨勢的強烈關注。此外,多位專家和企業高管就補貼政策、下滑坡應對機制、新能源市場預判等方面提出了建議。

2021年下半年,國家補貼和土地補貼降幅高達75%,直接導致新能源汽車產銷首次出現負增長。為了穩定2021年新能源市場的發展,萬鋼和苗偉都主張今年新能源汽車的財政補貼不會再下降。對此,國家新能源汽車創新工程專家組組長王炳剛認為,補貼成功完成了歷史使命。無論國家下一步是繼續下降還是保持目前的水平,配額已經很少,不會發揮主要作用。新能源汽車產業必須面對市場,迎接挑戰。

坡后不會由盛轉衰,新能源即將迎來質變。

北京汽車集團總經理張希勇表示,2021年是中國新能源汽車的風雨之年。先是上半年同比增速達到118%,之后急轉直下,下半年降幅超過40%。經歷了風風雨雨,新能源汽車在很多人眼中已經進入了由盛轉衰的轉折點。新能源汽車確實遇到了拐點,但絕不是從高速發展到衰退的拐點。這正是量變引起質變的關鍵領域。

預計到2023年,主要動力電池的成本可以在目前的基礎上降低30%。同時,隨著我國全球油耗標準的提高,燃油車的成本將逐步提高,到2023年,新能源汽車的成本有望與傳統燃油車持平。到2029年,投資回報車周期將從10年逐步縮短至3年,新能源汽車的競爭優勢將越來越突出。

汽車開啟了與手機進入智能手機同樣的技術溢價時代。研究表明,對于40萬元以下的特斯拉產品,智能網聯部分的溢價高達20萬元。正是技術創造價值的附加值,讓新能源產品即使價格高于燃油車,也能獲得更好的物有所值,從而在價值層面實現與燃油車的平價。

間接補貼政策可能會長期存在。

中國工程院院士孫逢春在接受采訪時表示,新能源補貼基本上是對電池的補貼,最早的是每瓦時4.8-5元,現在低于1元,這個補貼應該降低。2021年后,對產品的直接補貼可能會結束,但碳交易、免稅等其他間接補貼可能會長期存在。

全國政協副主席萬鋼、中國電動汽車百強委副主任董陽也提到,政策要穩定新能源市場預期,建議新能源汽車免征購置稅政策延續到2025年。

預計2025年新能源汽車市場容量達到548萬輛。

羅蘭·貝格全球合伙人、大中華區副總裁鄭云認為,通過“雙積分”從單純的財政補貼轉向更高維度的行業管控,是一條非常明確的發展路徑。中長期來看,這個市場會快速發展,最重要的是需求端的消費者能夠有非常清晰的認知。消費者對于整車產品對應用戶的這些服務,需要得到各個玩家的支持和全鏈條對應的產品提供,包括剩余價值的管理、汽車金融工具的使用、車電分離商業模式的探索等。

未來,在需求升級和政策引導的推動下,中國新能源市場將進一步擴大。預計2025年新能源汽車銷量達到548萬輛,新能源滲透率達到20.8%。其中,純電力約占64%,插電式混合動力約占36%。

定義兩種汽車破解成本和里程焦慮問題。

國家新能源汽車創新工程專家組組長王炳剛指出,取消補貼后,建議根據不同車型特點解決里程焦慮等問題。可以考慮將純電動汽車分為兩類:第一類是大眾化,主要以城市出行為主,300 km續航可以滿足用戶的出行需求。基本上,這種車已經具備了與同類燃油車競爭的條件。沒有補貼的價格接近普通燃油車,使用維護成本非常便宜。

第二種是高端型,最大化了電動汽車的大功率,續航400-500公里甚至更長。用戶對這類車的成本容忍度很高,不在乎補貼。這個想法可以在設計技術路線圖的下一步中考慮。

提高重點電動車殘值。

為了讓消費者接受電動汽車而不需要補貼,SAIC副總工程師朱軍提出,提高電動汽車的剩余價值是關鍵。目前的情況是,電池使用兩三年后會出現嚴重的壽命失效,殘值低,消費者不愿意依靠補貼政策來推動。業界正在做的是讓電池不被損壞。從技術上來說,可以做到90%以上的保證。電池可以回收后,電動車的殘值會高于燃油車。

綜合各方觀點來看,行業內對補貼的心態較為矛盾,一方面有不少企業呼吁取消補貼,讓市場導向加速優勝劣汰。另一方面,補貼退坡過猛也導致大部分企業銷量下滑,叫苦不迭。但可以肯定的是,“大補貼”的年代已經過去了,業內期待一個更穩定的政策環境,產業鏈上下游的參與者正積極調整戰略舉措,從而應對更開放、更市場化的競爭。

>>點擊查看今日優惠<<

-

1全新外觀造型 或4月上市 奇瑞艾瑞澤8 PRO官圖發布

- 2直降5萬元 全新寶馬X3長軸距版售34.99萬起 軸距2975mm/動力提升

- 3至高降17.3萬元 奧迪Q7限時售45.99萬起

- 4東風日產推一口價活動 軒逸最低6.98萬元起

- 5比亞迪2027年啟動固態電池批量裝車 2030年大規模應用

一级a做免费大全在线观看_国产三级精品三级男人的天堂_欧美激情二区在线播放_人妻中文字幕无码中出- 6售13.98萬元 埃安霸王龍650智享版上市 純電續航650km

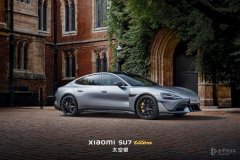

- 7小米SU7 Ultra太空銀配色實車曝光 新車2月底上市

相關閱讀點擊加載更多日本一道久久高清国产 | 日韩欧美国产第一页 | 一本大道香蕉久在线播放29 | 亚洲日韩五码一区二区 | 在线精品一区二区三区 | 婷婷六月激情综合一区 |<abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr> <style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style> - 2直降5萬元 全新寶馬X3長軸距版售34.99萬起 軸距2975mm/動力提升

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號